Um einen Pflegegrad zu erhalten, ist zunächst ein Antrag bei der zuständigen Pflegeversicherung erforderlich.

- kostenlose Pflegebox ab Pflegegrad 1 erhalten

- bedarfsgerecht bestellen, keine Zusatzkosten

- frei Haus Lieferung nach Hause

Daraufhin erfolgt eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) oder Medicproof, um den Grad der Selbstständigkeit festzustellen. Im Rahmen dieser Pflegebegutachtung werden verschiedene Kriterien bewertet, die in sechs unterschiedlich gewichtete Themenfelder unterteilt sind. Diese umfassen Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Die Ergebnisse der Begutachtung fließen in eine Gesamtpunktzahl ein, die maßgeblich für die Einstufung in den entsprechenden Pflegegrad ist.

Definition und Voraussetzungen

Pflegegrad 2 wird Menschen zuerkannt, deren Selbstständigkeit erheblich beeinträchtigt ist. Dies bedeutet, dass im Rahmen einer Pflegebegutachtung zwischen 27 und 47,5 Punkte für die Einschränkung der Selbstständigkeit festgestellt werden. Grundlage für die Feststellung des Pflegegrads ist ein Antrag bei der Pflegeversicherung und ein Gutachten, das in der Regel nach einem Hausbesuch erstellt wird. Im Fokus der Begutachtung steht das Ausmaß der Selbstständigkeit in verschiedenen Lebensbereichen, nicht der zeitliche Pflegeaufwand.

Kriterien der Pflegebegutachtung

Um Pflegegrad 2 zu erhalten, ist eine Pflegebegutachtung notwendig. Dabei wird das Ausmaß der Selbstständigkeit des Antragstellers in verschiedenen Bereichen des Lebens geprüft. Der Gutachter vergibt Punkte in sechs Modulen, die unterschiedlich gewichtet werden: Mobilität (10%), kognitive und kommunikative Fähigkeiten (15%), Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (15%), Selbstversorgung (40%), Bewältigung von krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen (20%) und Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte (15%). Die Summe der gewichteten Punkte entscheidet über den Pflegegrad. Für Pflegegrad 2 ist eine Gesamtpunktzahl zwischen 27 und 47,5 erforderlich.

II. Leistungen bei Pflegegrad 2

Bei Pflegegrad 2 stehen Ihnen verschiedene Leistungen zu, um die häusliche oder stationäre Pflege zu finanzieren und Ihren Alltag zu erleichtern. Dazu gehören monatliche Zahlungen wie Pflegegeld (347 Euro) oder Pflegesachleistungen (796 Euro), die Sie je nach Bedarf kombinieren können. Auch ein Entlastungsbetrag von 131 Euro steht Ihnen monatlich zur Verfügung, um beispielsweise eine Haushaltshilfe zu beschäftigen. Jährliche Zuschüsse gibt es für Verhinderungspflege (1.685 Euro) und Kurzzeitpflege (1.854 Euro). Zudem können Sie Zuschüsse für Hilfsmittel, Wohnraumanpassungen und die Teilnahme an Pflegekursen erhalten. Diese Leistungen sollen Ihnen helfen, möglichst selbstständig zu bleiben und pflegende Angehörige zu unterstützen.

Überblick über Pflegeleistungen

Pflegegrad 2 eröffnet ein Spektrum an Unterstützungsleistungen. Dazu gehören das Pflegegeld, welches bei häuslicher Pflege durch Angehörige ausgezahlt wird, sowie Pflegesachleistungen, die für die Inanspruchnahme eines ambulanten Pflegedienstes bestimmt sind. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit der Verhinderungspflege, wenn pflegende Angehörige zeitweise ausfallen, und der Kurzzeitpflege, wenn eine vorübergehende stationäre Versorgung notwendig ist. Der monatliche Entlastungsbetrag kann für verschiedene Angebote zur Unterstützung im Alltag genutzt werden, wie beispielsweise eine Haushaltshilfe. Auch die Tages- und Nachtpflege, Hilfsmittel und Zuschüsse für Wohnraumanpassungen können in Anspruch genommen werden, um den Alltag der Pflegebedürftigen zu erleichtern und ihre Selbstständigkeit so weit wie möglich zu erhalten.

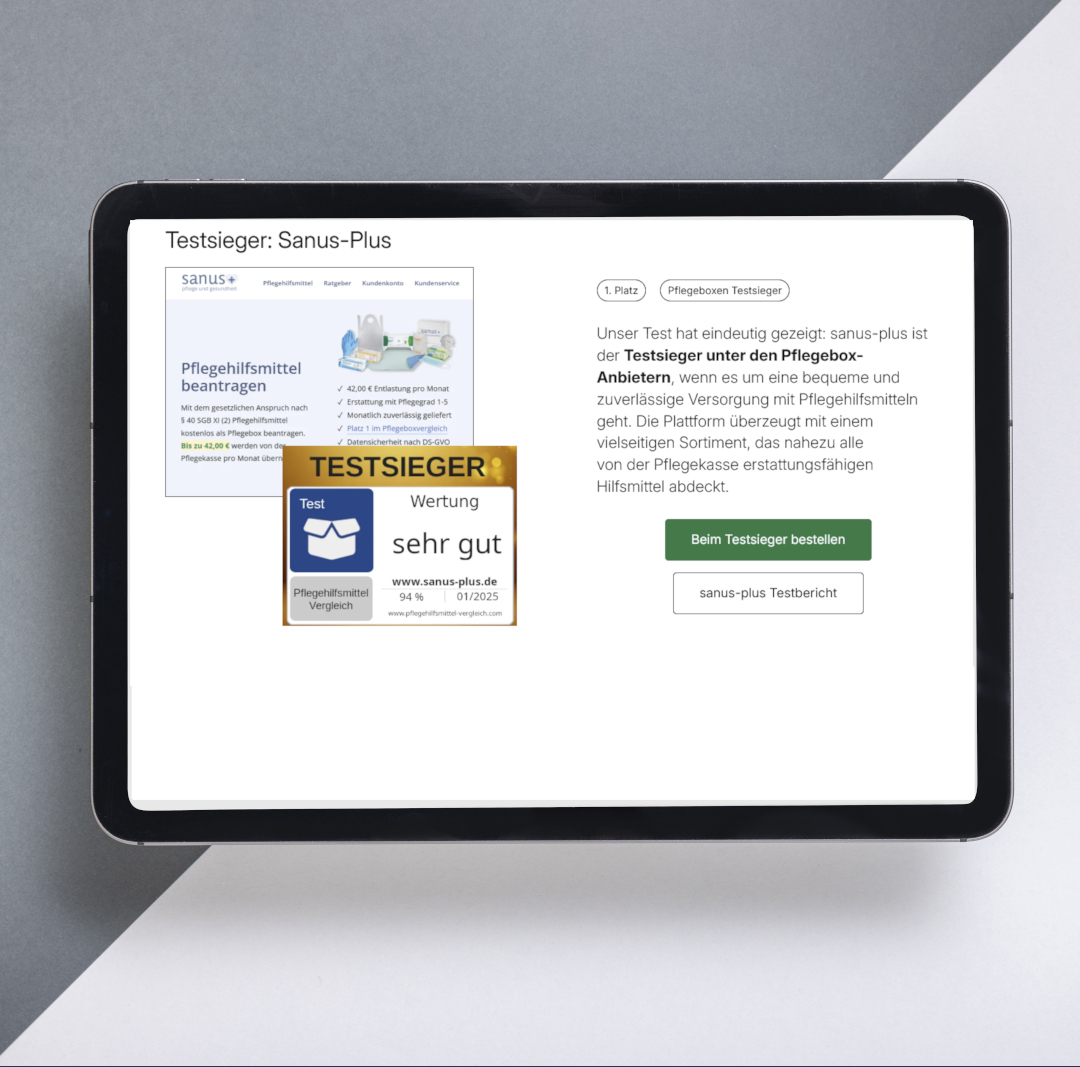

Vorteile der Pflegebox

Pflegende Angehörige wissen, wie wichtig die richtige Ausstattung ist. Nutzen Sie Ihren Anspruch auf bis zu 42 Euro pro Monat und stellen Sie sich Ihre persönliche Pflegebox zusammen. Passen Sie die Inhalte monatlich an Ihre Bedürfnisse an – für eine liebevolle und sorgenfreie Pflege zu Hause.

Pflegegeld und Sachleistungen

Bei Pflegegrad 2 haben Betroffene Anspruch auf Pflegegeld oder Pflegesachleistungen. Pflegegeld wird in der Regel an Angehörige gezahlt, die die Pflege übernehmen, und beträgt monatlich 347 Euro. Pflegesachleistungen hingegen sind für die Inanspruchnahme eines ambulanten Pflegedienstes gedacht, der dann direkt mit der Pflegekasse abrechnet. Hier stehen monatlich 796 Euro zur Verfügung. Eine Kombination aus beiden Leistungen ist ebenfalls möglich, um die bestmögliche Versorgung sicherzustellen.

Kombinations- und Verhinderungspflege

Die Kombinationspflege ermöglicht es Pflegebedürftigen, sowohl Pflegegeld als auch Pflegesachleistungen anteilig zu beziehen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Leistungen eines ambulanten Pflegedienstes nicht vollständig ausgeschöpft werden. In diesem Fall kann ein Teil des Pflegegeldes zusätzlich in Anspruch genommen werden. Die Verhinderungspflege greift ein, wenn die reguläre Pflegeperson ausfällt, sei es stunden- oder tageweise. Sie dient dazu, die Kontinuität der Versorgung sicherzustellen. Für die Verhinderungspflege stehen jährlich bis zu 1.685 Euro zur Verfügung. Dieses Geld kann genutzt werden, um entweder einen professionellen Pflegedienst zu engagieren oder eine Privatperson für die Betreuung zu entschädigen. Nicht genutzte Mittel können unter Umständen auch für die Kurzzeitpflege verwendet werden.

Kurzzeit- und Tagespflege

Die Kurzzeit- und Tagespflege sind wichtige Optionen, um die häusliche Pflege zu ergänzen oder zu entlasten. Die Kurzzeitpflege dient als vorübergehende stationäre Versorgung, beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt, wenn die häusliche Pflege kurzzeitig nicht möglich ist. Für die Kurzzeitpflege stehen Ihnen 1.854 Euro pro Jahr zur Verfügung, begrenzt auf maximal 56 Tage. Die Tages- und Nachtpflege hingegen ermöglicht es pflegebedürftigen Personen, tagsüber oder nachts in einer Einrichtung betreut zu werden, während sie ansonsten zu Hause leben. Hierfür stehen Ihnen mit Pflegegrad 2 monatlich 721 Euro zur Verfügung.

Entlastungsbetrag & Hilfsmittel

Mit Pflegegrad 2 haben Betroffene Anspruch auf den Entlastungsbetrag in Höhe von 131 Euro monatlich. Dieser Betrag kann für verschiedene Leistungen genutzt werden, die pflegende Angehörige entlasten oder die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen fördern. Dazu gehören beispielsweise die Tages- oder Nachtpflege, die Inanspruchnahme eines ambulanten Pflegedienstes (jedoch nicht für die Grundpflege), Kurzzeitpflege sowie Angebote zur Unterstützung im Alltag. Auch für Pflegehilfsmittel besteht ein Anspruch. Zum einen gibt es die Möglichkeit, technische Hilfsmittel wie ein Pflegebett oder einen Rollstuhl zu erhalten. Zum anderen können auch Pflegehilfsmittel zum Verbrauch, wie Desinfektionsmittel oder Einmalhandschuhe, bezogen werden. Für diese Hilfsmittel zum Verbrauch steht ein monatlicher Betrag von bis zu 42 Euro zur Verfügung.

III. Weitere Leistungen

Neben den bereits genannten Leistungen gibt es weitere Unterstützungsangebote für Menschen mit Pflegegrad 2. Dazu gehören kostenlose Pflegeberatungen, in denen die individuelle Pflegesituation analysiert und passende Hilfsangebote aufgezeigt werden. Pflegekurse für Angehörige vermitteln praktisches Wissen und Techniken für die häusliche Pflege. Das Pflegeunterstützungsgeld kann in akuten Pflegesituationen pflegenden Angehörigen eine kurzzeitige Auszeit ermöglichen. Der Wohngruppenzuschuss unterstützt das Leben in ambulant betreuten Wohngruppen, und digitale Pflegeanwendungen (DiPA) können den Pflegealltag zusätzlich erleichtern und die Selbstständigkeit fördern.

Hausnotruf und Wohnraumanpassung

Ein Hausnotruf bietet Menschen mit Pflegegrad 2 die Möglichkeit, in Notfällen schnell Hilfe zu rufen, was besonders wichtig ist, wenn sie allein leben. Die Pflegekasse übernimmt hierfür Zuschüsse von bis zu 25,50 Euro monatlich. Ebenso wichtig ist die Wohnraumanpassung: Um die Sicherheit und Selbstständigkeit in den eigenen vier Wänden zu gewährleisten, fördert die Pflegeversicherung Maßnahmen wie den Einbau eines Treppenlifts oder den Umbau des Badezimmers mit bis zu 4.180 Euro pro Maßnahme. Diese Anpassungen tragen dazu bei, Stürze zu vermeiden und den Alltag zu erleichtern.

Pflegebox beantragen und jeden Monat erhalten

- Erhalte monatlich deine Pflegehilfsmittel in einer Pflegebox nach Hause.

- Die Krankenkasse übernimmt die Kosten.

- Ändere jeder Zeit nach Bedarf deine Pflegebox.

- Spare Zeit mit dem Online Prozess.

- Nutze das Kundenportal um Lieferadresse und weiteres zu ändern.

Wohngruppenzuschuss & DiPA

Mit Pflegegrad 2 können Betroffene einen Wohngruppenzuschuss von 224 Euro monatlich erhalten. Dieser Zuschuss unterstützt Menschen, die in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft leben. Zusätzlich haben Versicherte mit Pflegegrad 2 die Möglichkeit, digitale Pflegeanwendungen (DiPA) im Wert von bis zu 53 Euro monatlich zu nutzen, um die Versorgung und den Alltag zu erleichtern.

IV. Stationäre Pflege

:paragraph –>

Wenn die häusliche Pflege nicht mehr ausreichend gewährleistet werden kann, stellt die vollstationäre Pflege im Pflegeheim eine Alternative dar. Mit Pflegegrad 2 haben Betroffene Anspruch auf einen monatlichen Zuschuss von 805 Euro zu den Pflegekosten. Dieser Betrag deckt einen Teil der Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Pflege und Betreuung ab. Zusätzlich zum genannten Zuschuss übernimmt die Pflegeversicherung einen Teil des Eigenanteils an den Pflegekosten. Die Höhe dieser Bezuschussung ist gestaffelt und richtet sich nach der Dauer des Aufenthalts im Pflegeheim. Je länger die Person im Pflegeheim lebt, desto höher fällt der Zuschuss aus.

Leistungen bei vollstationärer Pflege

Bei vollstationärer Pflege im Pflegeheim übernimmt die Pflegekasse einen Teil der Kosten. Mit Pflegegrad 2 haben Sie Anspruch auf einen monatlichen Zuschuss von 805 Euro (Stand 2025). Dieser Betrag deckt jedoch nicht die gesamten Heimkosten ab. Bewohner müssen einen Eigenanteil tragen, der sich aus den Kosten für Unterkunft, Verpflegung und den Investitionskosten des Heims zusammensetzt. Zusätzlich gibt es einen Leistungszuschlag, der sich nach der Aufenthaltsdauer im Heim richtet und den Eigenanteil an den Pflegekosten reduziert. Dieser Zuschlag beträgt beispielsweise 15 % im ersten Jahr des Heimaufenthalts.

V. Unterstützung

Ein wichtiger Aspekt der Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind Beratungsangebote und Kurse. Pflegegrad 2 berechtigt zum Bezug einer kostenlosen Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, in der die individuelle Pflegesituation analysiert und passende Hilfsangebote aufgezeigt werden. Pflegekurse für Angehörige vermitteln zudem praktisches Wissen und Techniken zur Bewältigung des Pflegealltags, vom Ankleiden bis zur Körperpflege. Auch das Pflegeunterstützungsgeld kann in Anspruch genommen werden, um bei kurzfristiger Arbeitsverhinderung aufgrund einer akuten Pflegesituation finanzielle Einbußen auszugleichen.

Beratung und Kurse für Angehörige

Im Rahmen der Pflegegrad 2-Versorgung stehen Angehörigen verschiedene Beratungs- und Kursangebote zur Verfügung. Diese sollen sie in ihrer Rolle unterstützen und ihnen das nötige Wissen für die Pflege vermitteln. Dazu gehören kostenlose Pflegekurse, in denen praktische Fähigkeiten wie z.B. Lagerungstechniken und der Umgang mit Pflegehilfsmitteln vermittelt werden. Zudem haben Angehörige Anspruch auf eine individuelle Pflegeberatung, in der einExperte auf ihre persönliche Situation eingeht, sie über Leistungen informiert und bei der Organisation der Pflege unterstützt.

Pflegeunterstützungsgeld

:paragraph –>

Das Pflegeunterstützungsgeld ist eine wichtige Leistung für pflegende Angehörige. Es dient dazu, Lohnausfälle auszugleichen, wenn kurzfristig eine Auszeit vom Beruf benötigt wird, um die Pflege eines nahen Angehörigen sicherzustellen. Diese Unterstützung kann in Anspruch genommen werden, wenn ein akuter Pflegebedarf entsteht, beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei einer plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Das Pflegeunterstützungsgeld wird für maximal zehn Arbeitstage pro Kalenderjahr gewährt und ermöglicht es den Angehörigen, sich in dieser Zeit voll und ganz der Organisation und Sicherstellung der Pflege zu widmen, ohne finanzielle Einbußen befürchten zu müssen. Der Anspruch besteht unabhängig vom Pflegegrad des Angehörigen.

VI. Antragstellung

:paragraph –>

Die Antragstellung für einen Pflegegrad 2 erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst ist ein formloser Antrag bei der zuständigen Pflegekasse zu stellen. Dieser kann telefonisch, schriftlich oder online erfolgen. Im Anschluss daran wird die Pflegekasse Ihnen einen detaillierten Fragebogen zusenden, der gewissenhaft auszufüllen ist. Nach Eingang des Fragebogens beauftragt die Pflegekasse den Medizinischen Dienst (MD) oder Medicproof, um den Grad der Pflegebedürftigkeit im Rahmen einer Begutachtung festzustellen. Es ist ratsam, sich im Vorfeld gut zu informieren und ein Pflegetagebuch zu führen, um den tatsächlichen Pflegebedarf zu dokumentieren. Bei Ablehnung des Antrags besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und gegebenenfalls ein erneutes Gutachten zu beantragen. Achten Sie darauf, alle relevanten medizinischen Unterlagen und Befunde bereitzuhalten, um den Antrag zu unterstützen.

Ablauf der Pflegebegutachtung

Der Prozess der Pflegebegutachtung beginnt mit der Einreichung eines Antrags bei der zuständigen Pflegeversicherung. Nach Eingang des Antrags initiiert die Pflegekasse die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) oder Medicproof, falls die versicherte Person privat versichert ist. Ein qualifizierter Gutachter vereinbart einen Termin für einen Hausbesuch, um die Selbstständigkeit des Antragstellers in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens zu bewerten. Während dieser Begutachtung werden unterschiedliche Module berücksichtigt, darunter Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Verfassung, Selbstversorgung, Bewältigung von krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Die Bewertung richtet sich nach dem Neuen Begutachtungsassessment (NBA), das eine umfassende und strukturierte Erfassung des Pflegebedarfs ermöglicht. Abschließend verfasst der Gutachter einen detaillierten Bericht, der als Grundlage für die Entscheidung der Pflegekasse über den entsprechenden Pflegegrad dient.

Widerspruch bei Ablehnung

Wenn der Pflegegrad abgelehnt wird, haben Betroffene die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Es ist ratsam, sich die Gründe für die Ablehnung genau anzusehen und diese im Widerspruchsschreiben zu entkräften. Manchmal kann es hilfreich sein, zusätzliche ärztliche Gutachten oder ein detailliertes Pflegetagebuch vorzulegen, um den tatsächlichen Pflegebedarf zu dokumentieren. Der Widerspruch sollte innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen, die im Ablehnungsbescheid genannt wird.

VII. Zusätzliche Informationen

Im Folgenden finden Sie Fallbeispiele und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Pflegegrad 2, die Ihnen helfen sollen, die verschiedenen Aspekte und Leistungen besser zu verstehen. Außerdem wird das Landespflegegeld in Bayern thematisiert, das eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für Pflegebedürftige darstellt.

Fallbeispiele & FAQ

Ein typisches Fallbeispiel für Pflegegrad 2 ist Herr Schmidt, der seit über 20 Jahren an Typ-2-Diabetes leidet und zusätzlich eine leichte Demenz entwickelt hat. Er vergisst häufig Abmachungen, findet den Heimweg nicht mehr und erinnert sich nicht an Antworten in Gesprächen. Seine Frau muss ihn an Medikamente und Insulininjektionen erinnern und begleitet ihn zu Arztterminen, da er wichtige Informationen vergisst. Bei der Pflegebegutachtung erhält er Punkte in den Modulen „Kognitive und kommunikative Fähigkeiten“ und „Verhaltensweisen und psychische Problemlagen“ sowie „Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Belastungen“ und „Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte“, was insgesamt 31,25 gewichtete Punkte ergibt und somit Pflegegrad 2 rechtfertigt. Häufig gestellte Fragen zum Pflegegrad 2 umfassen die Bedeutung des Pflegegrads, die Voraussetzungen, den Umfang der Pflege, die Notwendigkeit eines Pflegedienstes, die verfügbaren Leistungen und finanziellen Zuschüsse sowie Informationen zu Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, Entlastungsleistungen und Hilfsmitteln.

Landespflegegeld Bayern

Das Landespflegegeld in Bayern ist eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für Menschen mit Pflegegrad. Es wird vom Freistaat Bayern an pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 ausbezahlt, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben. Ziel ist es, die Wertschätzung für die häusliche Pflege auszudrücken und pflegende Angehörige finanziell zu entlasten. Das Landespflegegeld beträgt 1.000 Euro jährlich und wird zusätzlich zu den Leistungen der Pflegeversicherung gewährt. Es muss gesondert beantragt werden.