Pflegegrad 5 ist der höchste Pflegegrad und wird Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung zugeteilt.

- kostenlose Pflegebox ab Pflegegrad 1 erhalten

- bedarfsgerecht bestellen, keine Zusatzkosten

- frei Haus Lieferung nach Hause

Dieser Pflegegrad setzt eine umfassende Begutachtung voraus, bei der mindestens 90 Punkte erreicht werden müssen. Im Vergleich zu anderen Pflegegraden sind die Anforderungen an die Pflege und Betreuung bei Pflegegrad 5 am höchsten.

Definition und Voraussetzungen

Der Pflegegrad 5 ist der höchste Pflegegrad in Deutschland und wird Menschen mit „schwerster Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung“ zuerkannt. Um diesen Pflegegrad zu erhalten, ist ein Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD) erforderlich, das mindestens 90 Punkte vergibt. Zu den typischen Voraussetzungen gehören erhebliche Einschränkungen der Mobilität, kognitiven Fähigkeiten und Selbstversorgung, sodass Betroffene in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens auf umfassende Hilfe angewiesen sind. Der Pflegegrad 5 kann durch einen Antrag bei der Pflegekasse zugesprochen werden, wobei das Gutachten des MD die Grundlage für die Einstufung bildet.

Das Pflegegutachten

Ein Pflegegutachten ist die Grundlage für die Feststellung des Pflegegrades. Es wird von einem Gutachter des Medizinischen Dienstes (MD) oder von Medicproof (bei Privatversicherten) erstellt. Im Gutachten wird der Grad der Selbstständigkeit des Antragstellers in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens beurteilt. Dabei werden Punkte für die Beeinträchtigungen in sechs Modulen vergeben: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Die Gesamtpunktzahl entscheidet über den Pflegegrad. Für Pflegegrad 5 sind 90 bis 100 Punkte erforderlich, was einer schwersten Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung entspricht.

II. Leistungen bei Pflegegrad 5

Menschen mit Pflegegrad 5 haben Anspruch auf vielfältige Leistungen, um ihren hohen Pflegebedarf zu decken. Diese Leistungen umfassen sowohl finanzielle Unterstützung als auch Sachleistungen, die auf die individuellen Bedürfnisse und die häusliche oder stationäre Versorgung zugeschnitten sind. Im Vergleich zu niedrigeren Pflegegraden stehen Menschen mit Pflegegrad 5 die höchsten Leistungsbeträge zu, um eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen.

Vorteile der Pflegebox

Pflegende Angehörige wissen, wie wichtig die richtige Ausstattung ist. Nutzen Sie Ihren Anspruch auf bis zu 42 Euro pro Monat und stellen Sie sich Ihre persönliche Pflegebox zusammen. Passen Sie die Inhalte monatlich an Ihre Bedürfnisse an – für eine liebevolle und sorgenfreie Pflege zu Hause.

Überblick über die Pflegeleistungen

Bei Pflegegrad 5 erstrecken sich die Pflegeleistungen über ein breites Spektrum, um den komplexen Bedürfnissen von Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen gerecht zu werden. Diese Leistungen umfassen finanzielle Unterstützung wie Pflegegeld und Pflegesachleistungen, die es ermöglichen, die häusliche Pflege durch Angehörige oder professionelle Pflegedienste zu organisieren. Ergänzend dazu gibt es teilstationäre Angebote wie die Tages- und Nachtpflege, die eine flexible Betreuung ermöglichen, sowie die Option der vollstationären Pflege in einem Pflegeheim. Um pflegende Angehörige zu entlasten, stehen Kurzzeit- und Verhinderungspflege zur Verfügung. Zusätzliche Leistungen wie der Entlastungsbetrag, Zuschüsse für Pflegehilfsmittel und Wohnraumanpassungen tragen dazu bei, den Alltag von Pflegebedürftigen und ihren Familien zu erleichtern und eine bestmögliche Lebensqualität zu gewährleisten.

Häusliche Pflege

Bei Pflegegrad 5 wird die häusliche Pflege besonders wichtig. Sie ermöglicht es den Betroffenen, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben, was sich positiv auf ihr Wohlbefinden auswirken kann. Allerdings stellt die Pflege zu Hause hohe Anforderungen an die Angehörigen und erfordert eine gute Organisation sowie professionelle Unterstützung. Es ist entscheidend, dass pflegende Angehörige sich nicht überlasten und Entlastungsangebote wie die Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. Zudem können technische Hilfsmittel und Anpassungen im Wohnbereich die häusliche Pflege erleichtern und die Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen fördern.

Teilstationäre Pflege

Die teilstationäre Pflege, oft auch als Tages- oder Nachtpflege bezeichnet, bietet Menschen mit Pflegegrad 5 die Möglichkeit, tagsüber oder nachts in einer spezialisierten Einrichtung betreut zu werden. Dies ermöglicht es pflegenden Angehörigen, Entlastung zu finden und ihren eigenen Verpflichtungen nachzugehen, während die zu pflegende Person in einer sicheren und professionellen Umgebung versorgt wird. Die Kosten für die teilstationäre Pflege werden von der Pflegekasse bis zu einem Betrag von 2.085 Euro monatlich übernommen.

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Bei Pflegegrad 5 haben Betroffene Anspruch auf Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Die Kurzzeitpflege ermöglicht eine vorübergehende stationäre Versorgung in einer Pflegeeinrichtung für maximal acht Wochen im Jahr, beispielsweise wenn die häusliche Pflege kurzzeitig nicht sichergestellt werden kann. Hierfür steht ein jährlicher Höchstbetrag von 1.854 Euro zur Verfügung. Die Verhinderungspflege greift ein, wenn pflegende Angehörige verhindert sind, etwa durch Krankheit oder Urlaub. In diesem Fall kann eine Ersatzpflegekraft für bis zu sechs Wochen im Jahr engagiert werden, wobei Kosten bis zu 1.685 Euro übernommen werden. Nicht genutzte Mittel der Kurzzeitpflege können unter Umständen auch für die Verhinderungspflege verwendet werden, um den Zeitraum der Ersatzpflege zu verlängern oder die Kosten zu erhöhen.

Pflegebox beantragen und jeden Monat erhalten

- Erhalte monatlich deine Pflegehilfsmittel in einer Pflegebox nach Hause.

- Die Krankenkasse übernimmt die Kosten.

- Ändere jeder Zeit nach Bedarf deine Pflegebox.

- Spare Zeit mit dem Online Prozess.

- Nutze das Kundenportal um Lieferadresse und weiteres zu ändern.

III. Weitere Leistungen und Zuschüsse

Versicherte mit Pflegegrad 5 haben Anspruch auf unterschiedliche Leistungen und Zuschüsse, die den Pflegealltag erleichtern und die Lebensqualität verbessern sollen. Zu den wichtigsten Leistungen gehören der Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich, der für Betreuungs- und Entlastungsleistungen eingesetzt werden kann, sowie Zuschüsse für Pflegehilfsmittel und Maßnahmen zur Wohnraumanpassung. Auch der Hausnotruf und der Wohngruppenzuschlag sind wichtige Bausteine der Unterstützung für Menschen mit Pflegegrad 5.

Entlastungsbetrag

Der Entlastungsbetrag ist eine monatliche Unterstützung von 131 Euro (Stand 2025), die Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 5 zusteht. Dieser Betrag ist zweckgebunden und soll dazu dienen, pflegende Angehörige zu entlasten oder die Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen zu fördern. Er kann für verschiedene Angebote wie Alltagsbegleiter, Haushaltshilfen oder Betreuungsgruppen verwendet werden. Voraussetzung ist, dass die Anbieter dieser Leistungen nach Landesrecht anerkannt sind und ihre Qualität gesichert ist. Die entsprechenden Belege müssen bei der Pflegekasse eingereicht werden, um die Kosten erstattet zu bekommen.

Pflegehilfsmittel und Wohnraumanpassung

Pflegehilfsmittel und Wohnraumanpassungen sind wichtige Aspekte, um Menschen mit Pflegegrad 5 ein möglichst selbstständiges und würdevolles Leben zu ermöglichen. Pflegehilfsmittel umfassen sowohl technische Hilfsmittel wie Pflegebetten oder Rollstühle als auch Verbrauchsprodukte wie Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und Inkontinenzmaterialien. Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für technische Hilfsmittel in der Regel als Leihgabe oder bezuschusst den Kauf. Für Verbrauchsprodukte steht Pflegebedürftigen ein monatlicher Betrag von bis zu 42 Euro zur Verfügung. Wohnraumanpassungen umfassen bauliche Veränderungen, die das Wohnumfeld an die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen anpassen, wie beispielsweise der Einbau eines Treppenlifts oder die Beseitigung von Barrieren im Badezimmer. Die Pflegekasse bezuschusst solche Maßnahmen mit bis zu 4.180 Euro pro Maßnahme.

Hausnotruf und Wohngruppenzuschlag

Bei Pflegegrad 5 haben Pflegebedürftige Anspruch auf einen Zuschuss für einen Hausnotruf sowie einen Wohngruppenzuschlag. Der Zuschuss für den Hausnotruf beträgt bis zu 25,50 Euro monatlich. Dieser Dienst bietet zusätzliche Sicherheit, da im Notfall schnell Hilfe gerufen werden kann. Der Wohngruppenzuschlag in Höhe von 224 Euro monatlich wird an Pflegebedürftige gezahlt, die in einer ambulant betreuten Wohngruppe leben. Dieser Zuschlag unterstützt die gemeinschaftliche Organisation der Pflege und Betreuung in der Wohngruppe.

IV. Stationäre Pflege

Bei allen Pflegegraden überwiegt die häusliche Pflege gegenüber der stationären Pflege. So auch bei Pflegegrad 5 – allerdings ist der Unterschied hier am geringsten. Das ist nicht verwunderlich, denn Pflegegrad 5 stellt höchste Anforderungen an die Pflege und Betreuung. Die Pflegeversicherung stellt bei Pflegegrad 5 pro Monat 2.096 Euro für die stationäre Pflege. Für Ihren Eigenanteil ist das jedoch nicht ausschlaggebend, denn der ist vom Pflegegrad unabhängig immer gleich hoch. Dahinter steht der „einrichtungseinheitliche Eigenanteil“ (EEE). Die Pflegeheimkosten für Sie setzen sich zusammen aus dem Eigenanteil an den Pflegekosten sowie den Kosten für Unterkunft & Verpflegung (Hotelkosten) und den Kosten für Erhalt und Entwicklung der Einrichtung (Investitionskosten). Die Gesamtkosten sind je nach Pflegeheim unterschiedlich.

Vollstationäre Pflege im Heim

Bei Pflegegrad 5, dem höchsten Pflegegrad, sind Menschen auf umfassende Unterstützung im Alltag angewiesen. Dies kann durch vollstationäre Pflege im Heim erfolgen. Die Pflegesätze und Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden zwischen der Pflegeeinrichtung und den Kostenträgern (Pflegekassen und Sozialhilfeträger) vereinbart, um eine wirtschaftliche Betriebsführung und die Erfüllung des Versorgungsauftrags zu gewährleisten. Die Pflegeversicherung zahlt pauschale Leistungen für pflegebedingte Aufwendungen, Betreuung und medizinische Behandlungspflege. Während Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 einen Zuschuss von 131 Euro monatlich erhalten, steigt der Betrag bei Pflegegrad 5 auf 2.096 Euro monatlich. Leistung- und Preisvergleichslisten der Pflegekassen bieten einen Überblick über zugelassene Pflegeheime.

Zusammensetzung der Pflegeheimkosten

Die Zusammensetzung der Pflegeheimkosten setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Zum einen sind da die Kosten für die reine Pflege, die durch die Leistungen der Pflegeversicherung bis zu einem bestimmten Grad gedeckt werden. Reichen diese Leistungen nicht aus, um die pflegebedingten Aufwendungen zu decken, so muss der Pflegebedürftige einen Eigenanteil leisten. Dieser Eigenanteil ist in allen Pflegegraden (2 bis 5) innerhalb derselben Einrichtung gleich hoch, was durch den sogenannten „einrichtungseinheitlichen Eigenanteil“ (EEE) geregelt wird. Zusätzlich zum pflegebedingten Eigenanteil fallen Kosten für Unterkunft und Verpflegung an. Auch Investitionskosten, die für die Instandhaltung und Modernisierung der Einrichtung entstehen, können auf die Bewohner umgelegt werden. Werden besondere Komfort- oder Zusatzleistungen in Anspruch genommen, sind diese ebenfalls privat zu zahlen. Da die Kosten je nach Einrichtung variieren können, ist eine ausführliche Information vor der Auswahl eines Heims ratsam.

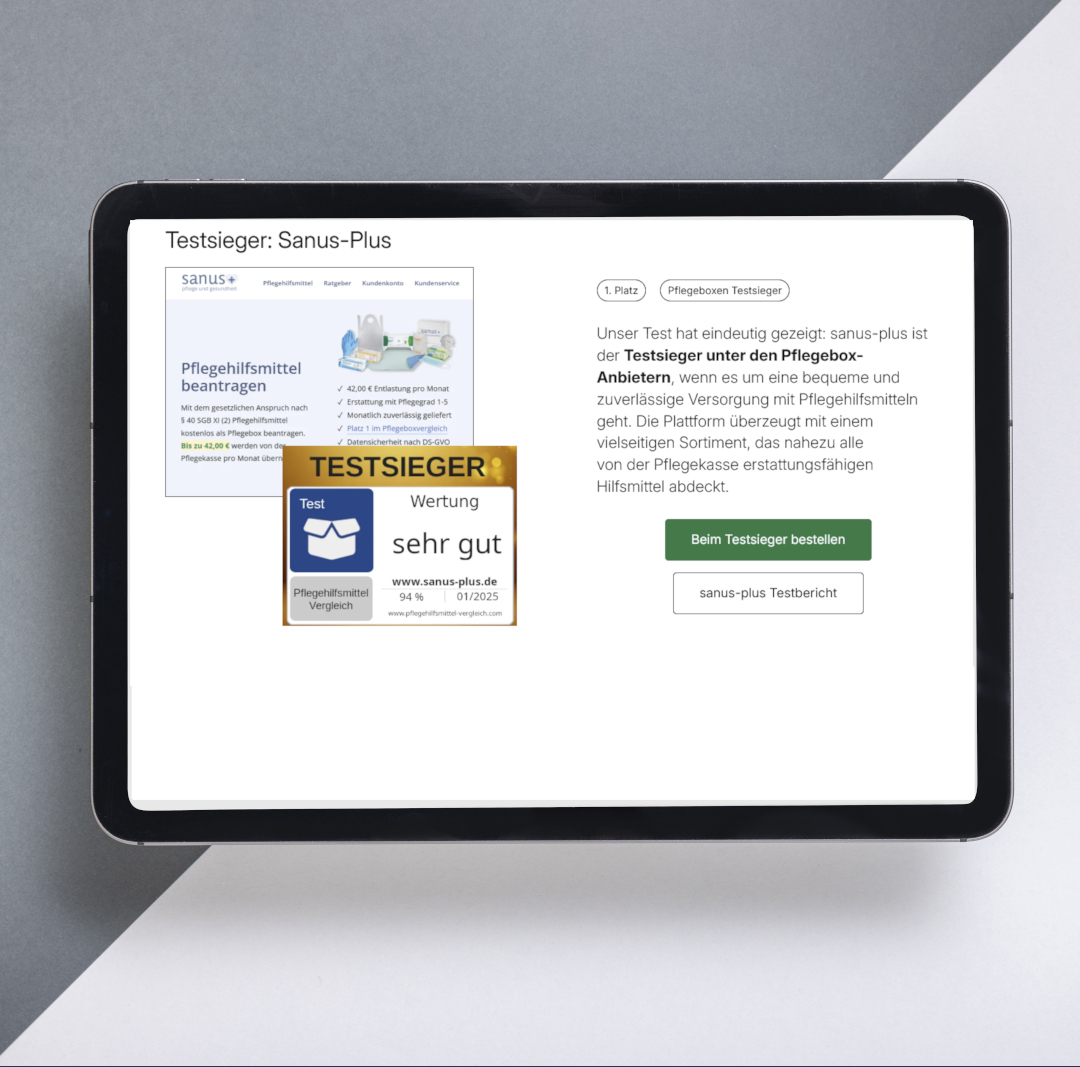

Wir empfehlen sanus-plus

Bedarfsgerechte Pflegehilfsmittel, die in der monatlichen kostenlosen Pflegebox des Testsiegers aus dem Pflegebox-Vergleich enthalten sind, können noch heute ohne bürokratischen Aufwand bei einem erstklassigen Leistungserbringer der Pflegekassen als Pflegehilfe beantragt werden.

Schon ab Pflegegrad 1 können Sie eine Kostenübernahme für Hilfsmittel in der häuslichen Pflege wie Desinfektionsmittel, Inkontinenzschutz und andere mit dem gesetzlichen Anspruch nach § 40 (2) SGB XI sichern.

Leistungszuschläge

Leistungszuschläge werden im Rahmen der vollstationären Pflege gewährt, um Pflegebedürftige vor steigenden Kosten zu schützen. Seit Januar 2024 zahlt die Pflegekasse einen Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil, der sich nach der Dauer der vollstationären Pflege richtet. Im ersten Jahr beträgt der Zuschlag 15 Prozent des Eigenanteils, im zweiten Jahr 30 Prozent, im dritten Jahr 50 Prozent und ab dem vierten Jahr 75 Prozent. Diese Zuschläge sollen die finanzielle Belastung für Pflegebedürftige reduzieren und sicherstellen, dass Pflege auch bei längerer Aufenthaltsdauer im Pflegeheim bezahlbar bleibt.

V. Besondere Aspekte und Hilfen

Menschen mit Pflegegrad 5 zu versorgen ist anspruchsvoll, denn sie haben oftmals Erkrankungen, die ihre Selbstständigkeit im Alltag auf ein Minimum reduzieren. Im Vergleich zu anderen Pflegegraden sind beim Pflegegrad 5 also pflegende Angehörige besonders gefordert. Für diese ist es wichtig, alle zustehenden Leistungen in Anspruch zu nehmen – um die Versorgung der pflegebedürftigen Person so komfortabel wie möglich zu gestalten, aber auch, um sich selbst als Pflegeperson zu entlasten.

Pflegeberatung und -kurse

Um pflegende Angehörige bestmöglich zu unterstützen, bieten Pflegekassen und andere Organisationen Pflegeberatungen und -kurse an. Diese Angebote helfen, den Pflegealltag besser zu bewältigen und die Qualität der Pflege zu sichern. Pflegekurse vermitteln praktisches Wissen und Techniken, während Pflegeberatungen individuell auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der Pflegesituation eingehen. Diese Beratungen können beispielsweise zu Hause oder in Beratungsstellen stattfinden und bieten Informationen zu finanziellen Hilfen, Entlastungsangeboten und rechtlichen Fragen. Ziel ist es, pflegende Angehörige zu entlasten und ihnen das nötige Know-how zu vermitteln, um die Pflege bestmöglich zu gestalten.

Pflegeunterstützungsgeld

Das Pflegeunterstützungsgeld ist eine Leistung für Berufstätige, die pflegebedürftige Angehörige kurzzeitig betreuen müssen. Es ermöglicht ihnen, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, um die Pflege zu organisieren oder selbst zu übernehmen. Während dieser Zeit wird das Gehalt teilweise durch das Pflegeunterstützungsgeld ersetzt, um finanzielle Einbußen zu minimieren. Der Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld besteht für jedes Kalenderjahr neu, was besonders bei Pflegegrad 5, wo eine intensive und oft unvorhersehbare Betreuung notwendig ist, eine wertvolle Hilfe darstellt. Es bietet pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, in akuten Pflegesituationen schnell und unbürokratisch zu handeln, ohne ihre berufliche Existenz zu gefährden.

VI. Antragstellung und Begutachtung

Um Pflegeleistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen zu können, ist ein Antrag auf Pflegegrad 5 notwendig. Dieser kann formlos schriftlich oder telefonisch bei der zuständigen Pflegekasse gestellt werden. Nach Antragsstellung erfolgt eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD), bei der der individuelle Pflegebedarf und der Grad der Selbstständigkeit des Antragstellers ermittelt werden. Der MD berücksichtigt dabei sechs Lebensbereiche mit unterschiedlicher Gewichtung, wie Mobilität, kognitive Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen sowie Alltagsleben und soziale Kontakte. Die Begutachtung erfolgt anhand eines standardisierten Fragenkatalogs und führt zu einer Gesamtpunktzahl, die über die Einstufung in den Pflegegrad entscheidet. Bei Pflegegrad 5 ist eine Gesamtpunktzahl von mindestens 90 Punkten erforderlich. Es ist ratsam, dass pflegende Angehörige bei der Begutachtung anwesend sind, um die Situation des Pflegebedürftigen umfassend darzustellen. Sollte der Antrag abgelehnt oder ein zu niedriger Pflegegrad festgestellt werden, besteht die Möglichkeit, innerhalb eines Monats Widerspruch bei der Pflegekasse einzulegen.

Antrag auf Pflegegrad 5

Die Antragstellung für Pflegegrad 5 erfolgt in der Regel durch ein formloses Schreiben oder telefonisch bei der zuständigen Pflegekasse. Im Anschluss an den Antrag wird ein Gutachter des Medizinischen Dienstes (MD) beauftragt, der die Pflegebedürftigkeit vor Ort beurteilt. Der MD geht dabei einen umfassenden Fragenkatalog durch, um die Selbstständigkeit und den Hilfebedarf des Antragstellers zu ermitteln. Besonders wichtig ist, dass pflegende Angehörige bei der Begutachtung anwesend sind, da ihre Einschätzungen und Beobachtungen eine wichtige Rolle spielen. Sollten Angehörige das Gefühl haben, dass ihre Einwände nicht ausreichend berücksichtigt werden oder der Pflegegrad zu niedrig ausfällt, besteht die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheids Widerspruch bei der Pflegekasse einzulegen.

Sichern Sie sich Ihre kostenfreie Pflegebox im Wert von 42 €!

Sichern Sie sich Ihre monatliche Pflegebox im Wert von 42 € – kostenlos für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1-5! Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für diese praktische Unterstützung im Alltag. Erhalten Sie wichtige Pflegehilfsmittel wie Desinfektionsmittel, Handschuhe und mehr, um die häusliche Pflege zu erleichtern und die Hygiene zu verbessern.

- Die Pflegekasse übernimmt die Kosten bei Pflegegrad 1-5.

- Erhalten Sie eine Auswahl an nützlichen Produkten für die häusliche Pflege.

- Verbessern Sie Ihre Pflegesituation mit hochwertigen Pflegehilfsmitteln.

- Erleichtern Sie die tägliche Pflege mit den richtigen Produkten.

- Wir helfen Ihnen bei allen Schritten, um Ihre kostenfreie Pflegebox zu erhalten.

Der Begutachtungsprozess

Nachdem der Antrag auf Pflegegrad 5 gestellt wurde, erfolgt die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) oder Medicproof. Ein Gutachter besucht den Antragsteller im häuslichen Umfeld, um die Selbstständigkeit in verschiedenen Lebensbereichen zu beurteilen. Dabei werden sechs Module berücksichtigt: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Die Gewichtung dieser Module variiert, wobei die Selbstversorgung am stärksten gewichtet wird. Am Ende des Begutachtungsprozesses ergibt sich eine Gesamtpunktzahl, die entscheidend für die Einstufung in den Pflegegrad ist. Um den Pflegegrad 5 zu erhalten, ist eine Punktzahl zwischen 90 und 100 erforderlich.

VII. Änderungen durch Pflegereformen

Durch die Pflegereformen kam es zu verschiedenen Leistungsverbesserungen und Vereinfachungen im System der Pflegegrade. Ein wesentlicher Punkt ist die Einführung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEE) in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Dieser Eigenanteil ist für die Pflegegrade 2 bis 5 gleich, wodurch Pflegebedürftige mit höherem Pflegegrad nicht stärker finanziell belastet werden als solche mit niedrigerem Pflegegrad. Zudem wurden Leistungszuschläge eingeführt, die den Eigenanteil der Pflegebedürftigen im Laufe der Zeit reduzieren. Seit Januar 2024 übernimmt die Pflegekasse im ersten Jahr 15 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 30 Prozent, im dritten Jahr 50 Prozent und ab dem vierten Jahr 75 Prozent.

Leistungsverbesserungen

Ab dem 1. Januar 2025 werden die Leistungsbeträge (ambulant, teil-/vollstationär) erhöht. Eine weitere Anhebung entsprechend der Kerninflationsrate der letzten drei Kalenderjahre ist für Januar 2028 geplant. So erhalten pflegebedürftige Personen mit Pflegegrad 5 mehr Pflegegeld und auch die Beträge der Pflegesachleistungen werden angehoben. Die genaue Höhe der Zahlungen ist von der individuellen Situation abhängig. Zusätzlich haben Personen, die bereits Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, gegenüber der Pflegekasse einen gesetzlichen Anspruch auf eine Pflegeberatung.

Vereinfachungen

Die Pflegereformen der letzten Jahre brachten einige Vereinfachungen mit sich, die besonders Menschen mit Pflegegrad 5 und ihren Angehörigen zugutekommen. Ziel war es, den Zugang zu Leistungen zu erleichtern und die Bürokratie abzubauen. So wurden beispielsweise die Antragsverfahren vereinfacht und die Begutachtungsrichtlinien transparenter gestaltet. Auch die Möglichkeiten der Kombination verschiedener Pflegeleistungen wurden flexibler, um individuellen Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Stärkung der Beratung und Unterstützung von Pflegebedürftigen und ihren Familien, um ihnen den Umgang mit der Pflegesituation zu erleichtern.