Pflegende Angehörige sind das Rückgrat der häuslichen Pflege. Sie übernehmen vielfältige Aufgaben, von der persönlichen Betreuung bis zur Unterstützung im Alltag.

- kostenlose Pflegebox ab Pflegegrad 1 erhalten

- bedarfsgerecht bestellen, keine Zusatzkosten

- frei Haus Lieferung nach Hause

Oftmals sind sie Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn, die sich unentgeltlich um ihre Nächsten kümmern. Ihr Engagement ermöglicht es vielen Pflegebedürftigen, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. Die Unterstützung pflegender Angehöriger ist daher von großer Bedeutung, um ihre wertvolle Arbeit anzuerkennen und zu fördern.

Definition und Aufgaben

Pflegende Angehörige übernehmen eine zentrale Rolle in der Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf. Sie sind oft Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte, die sich nicht professionell, sondern aus persönlicher Verbundenheit um ihre Nächsten kümmern. Ihre Aufgaben umfassen ein breites Spektrum, von der Unterstützung bei alltäglichen Verrichtungen wie Körperpflege und Ernährung bis hin zur emotionalen Begleitung und Organisation des Pflegealltags. Damit tragen sie maßgeblich dazu bei, dass Pflegebedürftige in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Pflege von Angehörigen ist in Deutschland durch diverse Gesetze und Verordnungen geregelt. Diese Rahmenbedingungen sollen sowohl die Rechte der Pflegebedürftigen als auch die der pflegenden Angehörigen schützen und unterstützen. Ein zentrales Element ist das Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI), das Leistungen wie Pflegegeld, Pflegesachleistungen und die Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen für pflegende Angehörige vorsieht. Zudem gibt es Regelungen zur Pflegezeit und Familienpflegezeit, die es Berufstätigen ermöglichen, sich für die Pflege von Angehörigen teilweise oder ganz von der Arbeit freistellen zu lassen. Auch der Angehörigenbonus und das Pflegekarenzgeld sind wichtige finanzielle Stützen, die pflegende Angehörige in Anspruch nehmen können, um die finanzielle Last der Pflege zu mindern.

II. Unterstützung

Pflegende Angehörige leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Versorgung hilfsbedürftiger Menschen. Um diese wichtige Aufgabe zu unterstützen, gibt es eine Vielzahl von Beratungsangeboten, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen zugeschnitten sind. Diese Angebote reichen von der ersten Information und Orientierung bis hin zur kontinuierlichen Begleitung und Unterstützung im Pflegealltag. Beratungsstellen helfen, den individuellen Bedarf zu ermitteln und passende Hilfsangebote zu finden, wie beispielsweise Kurse für pflegende Angehörige, Gesprächsgruppen oder auch individuelle Beratungsgespräche.

Vorteile der Pflegebox

Pflegende Angehörige wissen, wie wichtig die richtige Ausstattung ist. Nutzen Sie Ihren Anspruch auf bis zu 42 Euro pro Monat und stellen Sie sich Ihre persönliche Pflegebox zusammen. Passen Sie die Inhalte monatlich an Ihre Bedürfnisse an – für eine liebevolle und sorgenfreie Pflege zu Hause.

Neben der Beratung gibt es auch verschiedene finanzielle Hilfen, die pflegende Angehörige in Anspruch nehmen können. Dazu gehören beispielsweise das Pflegegeld, das als Anerkennung für die erbrachte Pflegeleistung gezahlt wird, sowie die Möglichkeit, Pflegehilfsmittel und Wohnraumanpassungen finanziell unterstützt zu bekommen. Auch bei der Finanzierung von Entlastungsangeboten, wie beispielsweise der Kurzzeitpflege oder der Verhinderungspflege, können finanzielle Zuschüsse beantragt werden. Es ist wichtig, sich umfassend über die verschiedenen finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren, um die bestmögliche Entlastung zu gewährleisten.

Um pflegende Angehörige im Alltag zu entlasten, gibt es eine Vielzahl von Angeboten, die je nach Bedarf individuell genutzt werden können. Dazu gehören beispielsweise die Tages- und Nachtpflege, die eine stundenweise Betreuung des Pflegebedürftigen ermöglicht, sowie die Kurzzeitpflege, die eine vorübergehende vollstationäre Versorgung sicherstellt. Auch die Verhinderungspflege, bei der eine Ersatzpflegekraft die Betreuung übernimmt, kann eine wertvolle Entlastung darstellen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche ehrenamtliche Angebote und Selbsthilfegruppen, die pflegenden Angehörigen eine Möglichkeit zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung bieten.

Beratungsangebote

Pflegende Angehörige stehen oft vor der Herausforderung, den Alltag mit der Pflege zu vereinbaren. Hier können Beratungsangebote eine wertvolle Stütze sein. Diese Angebote helfen, sich im Dschungel der Pflegeleistungen und -möglichkeiten zurechtzufinden. Sie bieten Informationen zu finanziellen Hilfen, Entlastungsangeboten und rechtlichen Aspekten. Geschulte Berater unterstützen dabei, individuelle Lösungen für die jeweilige Pflegesituation zu finden und die eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Blick zu verlieren. Beratungsstellen finden sich oft bei Wohlfahrtsverbänden, Kommunen oder speziellen Pflegestützpunkten. Es gibt auch die Möglichkeit, sich online oder telefonisch beraten zu lassen, was besonders für zeitlich stark eingebundene Angehörige eine große Hilfe sein kann.

Finanzielle Hilfen

Pflegende Angehörige stehen oft vor finanziellen Herausforderungen, da die Pflege eines Familienmitglieds zusätzliche Kosten verursachen kann. Glücklicherweise gibt es verschiedene finanzielle Hilfen, die in Anspruch genommen werden können. Dazu gehören Pflegegeld, das als Anerkennung für die erbrachte Pflegeleistung gezahlt wird, sowie Leistungen der Pflegeversicherung für beispielsweise Hilfsmittel oder Wohnraumanpassungen. Auch steuerliche Vorteile können geltend gemacht werden, um die finanzielle Belastung zu reduzieren. Es ist ratsam, sich umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren und professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um die bestmögliche finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Entlastungsangebote

Es gibt eine Vielzahl von Entlastungsangeboten, die pflegenden Angehörigen zur Seite stehen. Dazu gehören Kurzzeitpflege, die eine vorübergehende Betreuung in einer Einrichtung ermöglicht, sowie die Verhinderungspflege, bei der eine Ersatzpflegekraft die Betreuung zu Hause übernimmt, wenn die pflegende Person verhindert ist. Auch die Tages- und Nachtpflege bietet flexible Lösungen, um die Pflege zu Hause zu ergänzen und den Alltag zu erleichtern. Zusätzliche Unterstützung bieten ehrenamtliche Helfer, Besuchsdienste und spezielle Kurse für pflegende Angehörige, die Wissen vermitteln und den Austausch mit anderen Betroffenen fördern.

Pflegebox beantragen und jeden Monat erhalten

- Erhalte monatlich deine Pflegehilfsmittel in einer Pflegebox nach Hause.

- Die Krankenkasse übernimmt die Kosten.

- Ändere jeder Zeit nach Bedarf deine Pflegebox.

- Spare Zeit mit dem Online Prozess.

- Nutze das Kundenportal um Lieferadresse und weiteres zu ändern.

III. Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf stellt eine große Herausforderung für pflegende Angehörige dar. Um dieser Herausforderung zu begegnen, gibt es in Österreich verschiedene Möglichkeiten, wie die Pflegezeit und die Familienpflegezeit. Das Pflegekarenzgeld unterstützt pflegende Angehörige während einer Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit finanziell. Der Antrag auf Pflegekarenzgeld muss innerhalb von zwei Monaten ab Beginn der Pflegekarenz beim Sozialministeriumservice gestellt werden. Arbeitnehmer haben einen Rechtsanspruch auf zwei Wochen Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit, wenn der Betrieb mehr als fünf Angestellte beschäftigt.

Pflegezeit und Familienpflegezeit

Pflegezeit und Familienpflegezeit sind zwei Modelle, die es Arbeitnehmern ermöglichen, sich für die Pflege von Angehörigen freistellen zu lassen oder ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Die Pflegezeit nach § 3 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) erlaubt eine unbezahlte Freistellung von bis zu sechs Monaten, während die Familienpflegezeit nach § 2 des Familienpflegezeitgesetzes (FPfZG) die Möglichkeit bietet, die Arbeitszeit für bis zu 24 Monate auf minimal 15 Stunden pro Woche zu reduzieren. Beide Optionen können kombiniert werden, wobei die Gesamtdauer von 24 Monaten nicht überschritten werden darf. Während der Pflegezeit und Familienpflegezeit besteht ein besonderer Kündigungsschutz.

IV. Spezielle Situationen

In besonderen Pflegesituationen, wie bei Menschen mit Demenz oder in der letzten Lebensphase, sind zusätzliche Kenntnisse und spezifische Herangehensweisen erforderlich. Die Pflege von Menschen mit Demenz erfordert ein hohes Maß an Geduld, Empathie und das Verständnis für die besonderen Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Betroffenen. Es ist wichtig, eine sichere und beruhigende Umgebung zu schaffen und auf nonverbale Kommunikation zu achten. In der letzten Lebensphase hingegen rückt die palliative Versorgung in den Vordergrund, die darauf abzielt, die Lebensqualität des Betroffenen zu erhalten und Leiden zu lindern. Hierbei spielen Schmerzmanagement, psychosoziale Unterstützung und die Berücksichtigung der individuellen Wünsche und Bedürfnisse eine zentrale Rolle.

Pflege von Menschen mit Demenz

Die Pflege von Menschen mit Demenz stellt besondere Anforderungen an pflegende Angehörige. Es ist wichtig, eine Umgebung zu schaffen, die Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Klare Strukturen im Tagesablauf, einfache Anweisungen undValidation können helfen, den Alltag zu erleichtern. Geduld undEmpathie sind dabei unerlässlich, um auf die Bedürfnisse undVerhaltensweisen des Erkrankten einzugehen. Auch spezielle Schulungenund Beratungsangebote können Angehörigen helfen, den Umgang mitDemenz besser zu verstehen undStrategien für schwierige Situationenzu entwickeln.

Pflege in der letzten Lebensphase

Die letzte Lebensphase eines Menschen ist oft von besonderer Hilfsbedürftigkeit geprägt. Pflegende Angehörige stehen hier vor der Herausforderung, nicht nur körperliche Bedürfnisse zu erfüllen, sondern auch emotionale und spirituelle Unterstützung zu bieten. Dies kann die Begleitung bei der Bewältigung von Ängsten, das Schaffen einer Atmosphäre der Ruhe und Geborgenheit sowie die Erfüllung letzter Wünsche umfassen. Auch die palliative Versorgung, die auf die Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen abzielt, spielt eine zentrale Rolle. Es ist wichtig, sich in dieser Zeit professionelle Hilfe und Beratung zu suchen, um den Bedürfnissen des Sterbenden gerecht zu werden und gleichzeitig die eigene Gesundheit und Kraft zu schonen.

V. Gesundheit und Selbstfürsorge

Die Pflege eines Angehörigen ist oft mit hoher psychischer Belastung und Stress verbunden. Es ist wichtig, auf die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu achten. Stressmanagement-Techniken wie Entspannungsübungen, Meditation oder Yoga können helfen, die innere Balance zu bewahren. Auch der Austausch mit anderen Pflegenden in Selbsthilfegruppen oder Online-Foren kann sehr entlastend sein, da man hier Verständnis und praktische Tipps findet. Soziale Kontakte zu Freunden und Familie sollten weiterhin gepflegt werden, um nicht in die Isolation zu geraten. Regelmäßige Auszeiten und Hobbys tragen dazu bei, neue Energie zu tanken und die Freude am Leben nicht zu verlieren.

Psychische Belastung und Stressmanagement

Die Pflege eines Angehörigen kann eine immense psychische Belastung darstellen. Neben den körperlichen Anstrengungen sind pflegende Angehörige oft mit Stress, emotionaler Erschöpfung und sozialer Isolation konfrontiert. Die ständige Verantwortung und Sorge um das Wohlbefinden des Pflegebedürftigen können zu Schlafstörungen, Angstzuständen und Depressionen führen. Es ist daher essenziell, dass pflegende Angehörige Strategien entwickeln, um mit diesem Stress umzugehen. Dazu gehören regelmäßige Pausen, das Pflegen sozialer Kontakte und das Inanspruchnehmen professioneller Hilfe, wie beispielsweise Beratungsangebote oder Selbsthilfegruppen. Auch Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation können helfen, das innere Gleichgewicht wiederzufinden und die psychische Gesundheit zu stärken.

Soziale Kontakte und Auszeiten

Soziale Kontakte und regelmäßige Auszeiten sind für pflegende Angehörige von entscheidender Bedeutung, um die eigene psychische und physische Gesundheit zu erhalten. Die ständige Belastung durch die Pflege kann zu sozialer Isolation und einem Gefühl der Überforderung führen. Daher ist es wichtig, aktiv soziale Kontakte zu pflegen, sei es durch Treffen mit Freunden, Teilnahme an Gruppenaktivitäten oder den Austausch in Selbsthilfegruppen. Auch kurze Auszeiten vom Pflegealltag, wie ein Spaziergang, ein entspannendes Bad oder ein Hobby, können helfen, Stress abzubauen und neue Energie zu tanken. Es ist wichtig zu erkennen, dass die eigene Gesundheit nicht egoistisch ist, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig die bestmögliche Pflege leisten zu können.

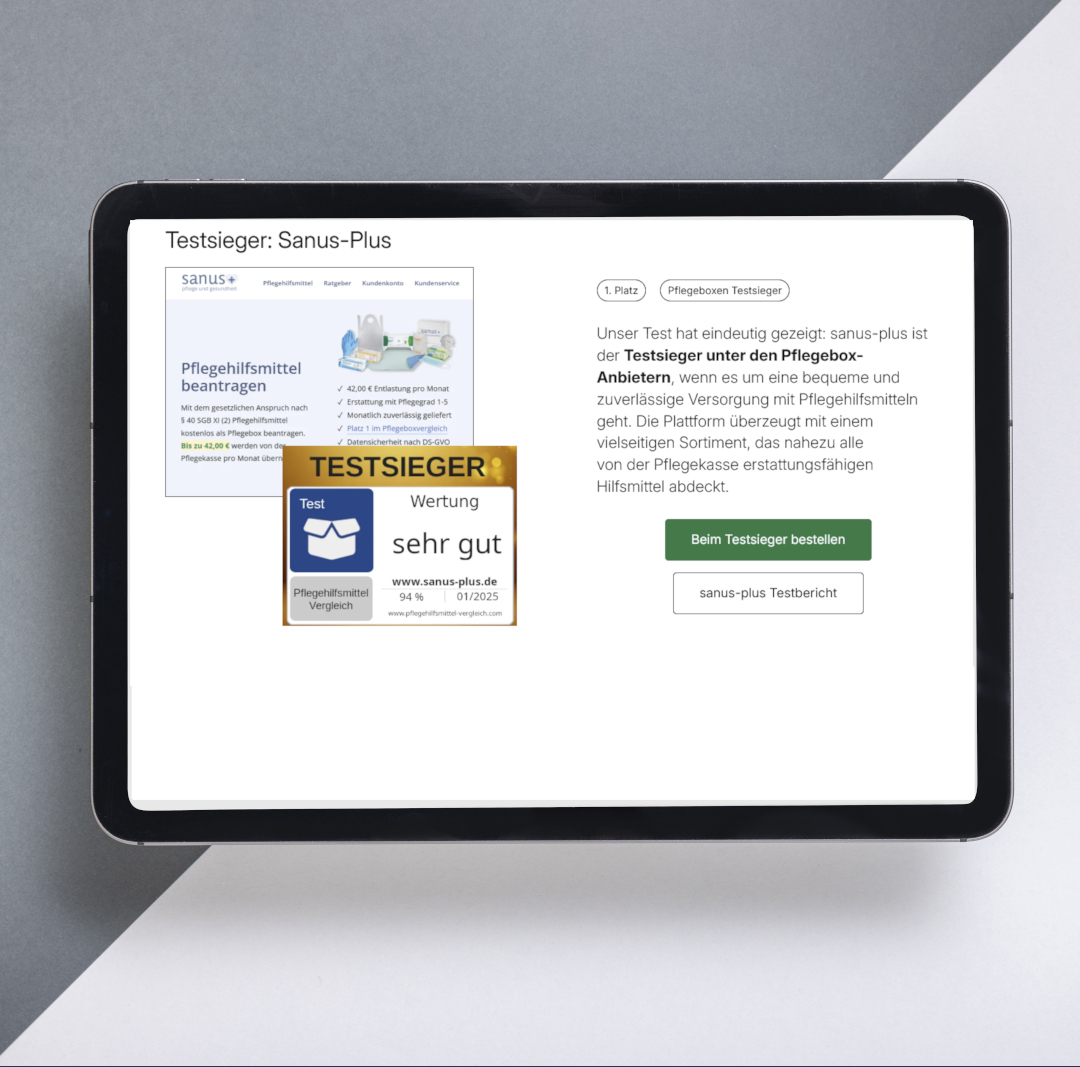

Wir empfehlen sanus-plus

Bedarfsgerechte Pflegehilfsmittel, die in der monatlichen kostenlosen Pflegebox des Testsiegers aus dem Pflegebox-Vergleich enthalten sind, können noch heute ohne bürokratischen Aufwand bei einem erstklassigen Leistungserbringer der Pflegekassen als Pflegehilfe beantragt werden.

Schon ab Pflegegrad 1 können Sie eine Kostenübernahme für Hilfsmittel in der häuslichen Pflege wie Desinfektionsmittel, Inkontinenzschutz und andere mit dem gesetzlichen Anspruch nach § 40 (2) SGB XI sichern.

VI. Rechtliche Aspekte

Im Rahmen der rechtlichen Aspekte spielen Vollmachten und Verfügungen eine zentrale Rolle. Sie ermöglichen es pflegenden Angehörigen, im Sinne des Pflegebedürftigen zu handeln, wenn dieser selbst nicht mehr dazu in der Lage ist. Eine Vorsorgevollmacht regelt beispielsweise, wer Entscheidungen in persönlichen und finanziellen Angelegenheiten treffen darf. Die Patientenverfügung hingegen legt fest, welche medizinischen Behandlungen der Betroffene wünscht oder ablehnt. Diese Dokumente sind essenziell, um die Autonomie des Pflegebedürftigen zu wahren und den Angehörigen rechtliche Sicherheit zu geben.

Vollmachten und Verfügungen

Vollmachten und Verfügungen sind zentrale Elemente, um die Selbstbestimmung des Pflegebedürftigen zu gewährleisten. Eine Vorsorgevollmacht ermöglicht es, eine Vertrauensperson zu bestimmen, die im Falle der eigenen Entscheidungsunfähigkeit handeln kann. Sie umfasst in der Regel finanzielle und gesundheitliche Aspekte. Eine Patientenverfügung hingegen legt im Voraus fest, welche medizinischen Behandlungen gewünscht oder abgelehnt werden, falls man sich nicht mehr äußern kann. Diese Dokumente sind besonders wichtig, um sicherzustellen, dass die Wünsche des Betroffenen respektiert werden und die Angehörigen in seinem Sinne handeln können.

Patientenverfügung

Eine Patientenverfügung ist ein wichtiges Instrument, um im Falle einer schweren Erkrankung oder eines Unfalls selbstbestimmt über die medizinische Behandlung zu entscheiden. Sie ermöglicht es, Wünsche und Vorstellungen bezüglich der medizinischen Versorgung schriftlich festzulegen, für den Fall, dass man selbst nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. In einer Patientenverfügung können beispielsweise lebensverlängernde Maßnahmen abgelehnt oder bestimmte Therapieformen gewünscht werden. Es ist ratsam, sich vor dem Verfassen einer Patientenverfügung ausführlich von einem Arzt oder einer Beratungsstelle informieren zu lassen, um sicherzustellen, dass die Verfügung den eigenen Wünschen entspricht und rechtlich wirksam ist.

Sichern Sie sich Ihre kostenfreie Pflegebox im Wert von 42 €!

Sichern Sie sich Ihre monatliche Pflegebox im Wert von 42 € – kostenlos für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1-5! Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für diese praktische Unterstützung im Alltag. Erhalten Sie wichtige Pflegehilfsmittel wie Desinfektionsmittel, Handschuhe und mehr, um die häusliche Pflege zu erleichtern und die Hygiene zu verbessern.

- Die Pflegekasse übernimmt die Kosten bei Pflegegrad 1-5.

- Erhalten Sie eine Auswahl an nützlichen Produkten für die häusliche Pflege.

- Verbessern Sie Ihre Pflegesituation mit hochwertigen Pflegehilfsmitteln.

- Erleichtern Sie die tägliche Pflege mit den richtigen Produkten.

- Wir helfen Ihnen bei allen Schritten, um Ihre kostenfreie Pflegebox zu erhalten.

VII. Finanzielle Aspekte

Die finanzielle Situation pflegender Angehöriger ist oft angespannt, da die aufzuwendende Zeit für die Pflege die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit einschränkt. Um diese Situation zu verbessern, gibt es verschiedene finanzielle Hilfen. Dazu gehören das Pflegegeld, welches direkt an den Pflegebedürftigen ausgezahlt wird und zur freien Verfügung steht, sowie der Angehörigenbonus, der unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich gewährt wird. Auch das Pflegekarenzgeld, welches bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung in Anspruch genommen werden kann, und die Möglichkeit der steuerlichen Absetzung von Pflegeleistungen sind wichtige Aspekte, die zur finanziellen Entlastung beitragen können.

Pflegegeld und Leistungen

Pflegegeld und andere finanzielle Leistungen sind ein wichtiger Baustein zur Unterstützung pflegender Angehöriger. Das Pflegegeld, eine monatliche Leistung, wird direkt an den Pflegebedürftigen ausgezahlt und soll dessen Selbstständigkeit stärken. Es ermöglicht, die notwendige Unterstützung selbst zu organisieren und beispielsweise Angehörige oder private Pflegekräfte zu entlohnen. Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach dem Pflegegrad des Betroffenen. Neben dem Pflegegeld gibt es eine Reihe weiterer finanzieller Hilfen, wie beispielsweise den Angehörigenbonus, das Pflegekarenzgeld oder Zuwendungen zu den Kosten der Ersatzpflege, wenn die pflegende Person ausfällt. Auch können pflegende Angehörige unter bestimmten Voraussetzungen von steuerlichen Vorteilen profitieren.

Steuerliche Vorteile

Pflegende Angehörige können unter bestimmten Voraussetzungen steuerliche Vorteile geltend machen. Dies ist beispielsweise durch die Anerkennung als außergewöhnliche Belastung möglich. Aufwendungen für die Pflege können als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden, wenn sie zwangsläufig entstehen und die zumutbare Eigenbelastung übersteigen. Zu den absetzbaren Aufwendungen zählen beispielsweise Kosten für die Unterbringung in einem Pflegeheim, für einen ambulanten Pflegedienst oder für die Beschäftigung einer Betreuungsperson. Auch Fahrtkosten, die im Zusammenhang mit der Pflege entstehen, können geltend gemacht werden. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Steuerberater oder dem Finanzamt beraten zu lassen, um alle Möglichkeiten optimal auszuschöpfen.

VIII. Kommunikation und Organisation

Eine effektive Kommunikation und Organisation sind das A und O für pflegende Angehörige. Dies beginnt bei der klaren Aufgabenverteilung innerhalb der Familie oder des Freundeskreises. Wer übernimmt welche Aufgaben? Gibt es feste Ansprechpartner für bestimmte Bereiche wie Arzttermine, Medikamentenverwaltung oder Behördenangelegenheiten? Es ist ratsam, regelmäßige Familienkonferenzen abzuhalten, um den Informationsfluss zu gewährleisten und neue Herausforderungen gemeinsam zu besprechen. Auch der Einsatz von digitalen Hilfsmitteln wie Online-Kalendern oder Messenger-Diensten kann die Organisation erleichtern. Wichtig ist auch die Kommunikation mit externen Dienstleistern wie Pflegediensten, Therapeuten oder ehrenamtlichen Helfern. Hier gilt es, klare Absprachen zu treffen und Erwartungen zu formulieren. Eine offene und wertschätzende Kommunikation trägt dazu bei, Missverständnisse zu vermeiden und ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen.

Organisation der Pflege

Die Organisation der Pflege ist ein zentraler Aspekt, um pflegende Angehörige zu entlasten und eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Hierbei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, darunter die Aufgabenverteilung innerhalb der Familie, die Inanspruchnahme externer Hilfsangebote und die Koordination der verschiedenen Akteure im Pflegeprozess. Eine klare Strukturierung und Kommunikation sind entscheidend, um Überlastung zu vermeiden und die Lebensqualität sowohl der pflegenden Angehörigen als auch der pflegebedürftigen Person zu erhalten. Angebote wie das „Angehörigengespräch“ oder Information und Beratung durch Hausbesuche können hier eine wertvolle Unterstützung bieten.

IX. Herausforderungen

Pflegende Angehörige stehen oft vor der großen Herausforderung, die Betreuung und Versorgung ihrer Liebsten zu gewährleisten, während sie gleichzeitig ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Dies kann schnell zu Überlastung und Burnout führen. Anzeichen dafür sind unter anderem ständige Müdigkeit, Schlafstörungen, erhöhte Reizbarkeit und das Gefühl, den Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden. Es ist wichtig, diese Warnsignale ernst zu nehmen und rechtzeitig gegenzusteuern, um die eigene Gesundheit und die Qualität der Pflege nicht zu gefährden.

Überlastung und Burnout

Die Pflege eines Angehörigen ist oft mit einer enormen psychischen Belastung verbunden. Häufige Symptome sind Erschöpfung, Schlafstörungen, Reizbarkeit und ein Gefühl der Überforderung. Wenn diese Anzeichen ignoriert werden, kann es zu einem Burnout kommen. Es ist wichtig, sich einzugestehen, dass man an seine Grenzen stößt und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Stressmanagement-Techniken, der Austausch mit anderen Betroffenen und regelmäßige Auszeiten können helfen, die eigene psychische Gesundheit zu erhalten und einem Burnout vorzubeugen.